今回は梨状筋症候群(piriformis syndrome)の対処法について書いていきます。

梨状筋症候群は、臀部深層にある梨状筋が坐骨神経を圧迫することによって引き起こされる腰・おしりから下肢にかけての痛みやしびれが生じるケガです。

神経に負担がかかった原因を改善しないと症状が残ってしまう場合が多いです。

そのため、リハビリが非常に重要です!

今回はそんな梨状筋症候群についてリハビリのポイントを解説していきたいと思います!

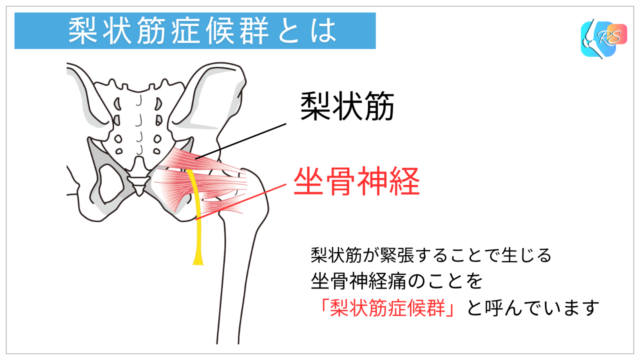

梨状筋症候群とは?

梨状筋は、股関節の外旋させる小さなお尻筋肉で、仙骨から大腿骨の大転子に付着しています[1]。

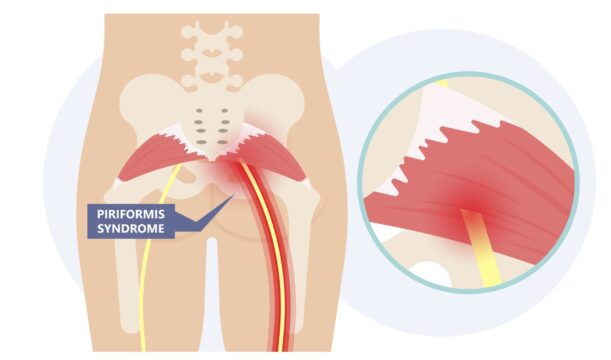

坐骨神経はこの梨状筋の下または間を通過しているため、梨状筋緊張状態に陥ると、坐骨神経が圧迫されます(図1)。

その結果、臀部や大腿後面に神経性の痛みやしびれが生じることを梨状筋症候群と呼んでいます[2]。

梨状筋が原因で生じる坐骨神経痛のことを梨状筋症候群と呼んでいます。

梨状筋症候群になりやすいシーン

梨状筋症候群は、長時間座位(特に硬い椅子や不適切な姿勢)や、ランニング、サイクリングなどの股関節を繰り返し使う運動で生じやすいです。

また、腰椎椎間板ヘルニア後などの坐骨神経が過敏な状態で生じることも多いです。

梨状筋症候群のよくある症状

・長時間の座位での安静時痛

・臀筋の収縮による症状の悪化

主な症状は、臀部から大腿後面にかけての神経痛です(図2)。

針で刺すような痛みを感じる場合もあります。

病院で行う検査

梨状筋症候群の診断は、一般的に診察で行います。

MRI検査やエコー検査で坐骨神経周囲の状況や腰椎椎間板ヘルニアの除外などを行います。

一般的には、問診(痛みの出る状況の確認など)、触診(圧痛部位、tinel徴候のチェック)、スペシャルテスト(梨状筋の伸長時・収縮時の疼痛変化、SLRテスト)などを行います。

梨状筋は、股関節の外旋筋として有名ですが、股関節を60°以上屈曲させると内旋筋として作用します[2]。

FAIRテスト(股関節屈曲・内転・内旋)だけでなく、股関節屈曲+外旋でストレッチする評価も有用かもしれません。

梨状筋症候群と診断されたら

基本的には保存療法で復帰を目指します。

しっかりと専門のスポーツドクターに相談しながら治療方針を決めていきましょう。

梨状筋症候群のリハビリテーション

保存療法でのリハビリのポイントを解説していきます!

リハビリのポイントは、「梨状筋の緊張緩和」「股関節・骨盤の歪み・動きの改善」、「体幹の安定性の改善」です!

・痛み・しびれが悪化していないこと!

・呼吸の練習!(←腹圧など)

・臀部のストレッチ、マッサージ ※痛みが増悪したらすぐに中止しましょう!

・その他痛みの出ない患部外トレーニング

症状が強い方は悪化する場合もあるため注意が必要です。

・お尻、股関節、太もも、体幹の筋トレ!

・痛みなく患部の筋トレを開始してから1~2週後の徐々にジョギングをスタート!

・少しずつ直線のランニングスピードをアップする!

・各種スポーツ動作を開始する!(キック動作などは要注意!)

・リアクション、対人動作の練習とする!(←リアクションドリル、対人練習など)

※ストレッチは継続します。

ストレッチは必ず継続しましょう!

まとめ

梨状筋症候群は、適切な診断とリハビリにより改善が期待できる疾患です。

リハビリでは、梨状筋のストレッチや股関節・体幹周囲の筋力強化が重要です。

正しい身体の使い方を覚えないと痛みが再発しやすいケガですので、基本をしっかりおさえながらリハビリをしていきましょう!

「もっとこれが知りたい!」「こんな記事を書いて欲しい!」「ケガのことを相談したい!」

などご要望をお受けしています!

〈お問い合わせ〉からお気軽にご連絡ください!

参考文献

[2]Sidra Ahmad Siraj et al. : Physiotherapy for Piriformis Syndrome Using Sciatic Nerve Mobilization and Piriformis Release. Cureus. 2022 Dec 26;14(12):e32952.