今回は腸脛靭帯炎(Iliotibial Band Syndrome:ITBS、Runner's Knee、ランナーズニー、ランナー膝)について書いていきます!

スポーツ選手にも起こりやすく、一般のランナーにも多いケガです。

特に、「マラソンを走り終わった後の腸脛靭帯炎は激痛!」という話を良く聞きます。

痛みが落ち着いても、痛みが生じた原因に対処しないと再発を繰り返しやすいケガです。

そんな腸脛靭帯炎について解説していきたいと思います!

海外では腸脛靭帯炎や膝蓋大腿関節障害を併せてランナー膝と呼んでいます。

目次

腸脛靭帯炎とは

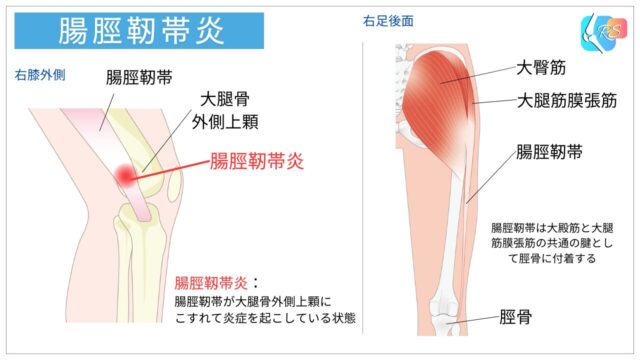

腸脛靭帯炎は、腸脛靭帯が膝の大腿骨外側上顆に繰り返し摩擦することで炎症が生じている状態をさします(図1)。

腸脛靭帯は、大殿筋と大腿筋膜張筋の共同腱として、スネの骨である脛骨に付着しており、太ももの外側を覆っている大腿筋膜というものが肥厚した組織です[1]。

太ももの外側を覆っていますので、体幹や足が安定せず、外側に流れるような走り方になると負担がかかってしまいます...

また、腸脛靭帯炎には、走っていて足が地面に接地するときに痛いパターンと、蹴り出して足が後に流れる時が痛いパターンがあります。

そして、膝下の脛骨のガーディー結節というところに付着しています。

そのため、膝を曲げ伸ばしすると、出っ張っている大腿骨外側上顆のところで擦れちゃうんです。

腸脛靭帯炎になりやすいシーン

腸脛靭帯炎は、アスリートに生じる最も一般的な慢性障害の一つに分類されています[2]。

体重をかけながら膝を曲げ伸ばしすることで、腸脛靭帯が擦れるため、「ランニング」での発症が多いです。

長時間のランニングやサイクリング、坂道や下り坂を含むトレーニング、トレーニング量や強度の急激な増加、ランニングフォーム不良などによって生じます。

腸脛靭帯炎になりやすい人の特徴

腸脛靭帯炎になる人、ならない人、片足だけなる人、両足なる人などさまざまな人がいます。

それは、腸脛靭帯炎になりやすい特徴を持っているかどうかが影響してきます。

ここからは、腸脛靭帯炎になりやすい人の特徴を、「直接的な原因」と「間接的な原因」に分類して説明していきます!

直接的な原因

- 股関節の外の筋肉(大腿筋膜張筋)が硬い

- 腸脛靱帯が硬い

- 膝にねじれがある(膝が内、つま先が外に向きやすい。Knee-in Toe0out)

また、膝が捻れている(Knee-inしている)と腸脛靱帯が擦れやすくなってしまいます。

間接的な原因

- 体幹が弱い

- 殿筋が弱い[2]

- 足首が弱い

腸脛靭帯炎によくある症状

腸脛靭帯炎の人は以下のような症状が出ます。

- 膝の外側を押すと痛い

- ランニング・ジャンプが痛い

- 階段昇降・歩行が痛い

- うつぶせで膝を曲げると痛い

上の項目ほど出やすい症状で、下の項目まで全て痛いと炎症が強い状態かもしれません。

必ず病院でチェックしてもらいましょう!

病院で行う検査

基本的には診察で診断がつきます。

腸脛靭帯の炎症の状態を確認するために、MRI検査やエコー検査を行うこともあります。

また、関節の問題が無いかを確認するためにX線検査を行うこともあります。

問診(怪我した状況の確認など)、触診(痛みのある場所のチェック)、スペシャルテスト(Grasping test)などを行います。

腸脛靭帯炎改善のためのセルフエクササイズ

ここからは、自宅で簡単にできるセルフエクササイズをお伝えします!

具体的なエクササイズメニューが知りたい方は↓の記事をご覧ください!

セルフエクササイズを行う時は、痛みのチェックが必須なので、痛みのチェックから説明していきますね。

まずは痛みのチェックから!

- 圧痛(押した時の痛み)

- 荷重時痛(両足/片足スクワットの痛み)

- 膝曲げ伸ばし痛(うつ伏せ/うつぶせで膝浮かせて)

上記の3つを毎日チェックし、「痛みが減ってくれば改善している」、逆に「痛みが増えていれば悪化している」と判断しましょう。

改善している場合はもちろんそのまま継続し、悪化している場合は悪化している原因を考え、その原因を取り除きましょう!

自宅でできる腸脛靭帯炎のためのストレッチ

- 大腿筋膜張筋のストレッチ

→直接的な原因の大腿筋膜張筋をストレッチします - 腸脛靱帯のストレッチ

→直接的な原因の腸脛靱帯をストレッチします - ふくらはぎのストレッチ

→直接的な原因の膝のねじれを改善するためにストレッチします

自宅でできる腸脛靭帯炎のためのエクササイズ

- ドローイン

→体幹の安定性を改善します - 殿筋の筋トレ

→股関節の安定性を改善します - バードドック

→体幹を安定させた状態で股関節を動かします - カーフレイズ

→足首の安定性を改善します - 片足スクワット

→片足で荷重しても、姿勢を安定させられるように意識します

まとめ

腸脛靭帯炎はランニングを休むことで痛みが減っても、再び走り始めると痛みが再燃しやすいケガです。

再発を繰り返す前に、しっかりと治して再発しない身体を作りましょう!

「もっとこれが知りたい!」「こんな記事を書いて欲しい!」「ケガのことを相談したい!」

などご要望をお受けしています!

〈お問い合わせ〉からお気軽にご連絡ください!